课程类型:公共基础课

课程性质:必修面向专业:全校各专业

学时:48

学分:3

一、课程负责人及团队成员简介

(一)课程负责人简介

陈国庆,男,1966年10月生,中共党员,马克思主义学院院长,博士,教授,研究生导师。

陈国庆,男,1966年10月生,中共党员,马克思主义学院院长,博士,教授,研究生导师。

自1990年来校以来,一直坚守教学第一线,先后为本科生和研究生开设《中国近现代史纲要》《马克思主义中国化的历史进程及其规律》《中国特色社会主义理论与实践研究》《中国马克思主义与当代》4门思想政治理论课,教学工作量年均400学时。获得山东省高校人文社科优秀成果二

等奖1项、青岛市社会科学优秀成果一等奖1项和二等奖2项。2018年荣获首届青岛市十佳思政名师,2020年省级在

线开放网络课程负责人和省级思政课金课负责人。

(二)课程团队主要成员简介

林丰艳,女,1981年10月生,中共党员,硕士,讲师。

林丰艳,女,1981年10月生,中共党员,硕士,讲师。

主讲《中国近现代史纲要》课程。荣获首届青岛市高校思政理论精品课教学比赛一等奖、青岛理工大学第十三届中青年教师教学比赛二等奖、山东省首届思政短视频大赛优秀奖等荣誉称号。努力从事教育教学工作的同时,扎实认真进行科研,多次参与省市校级课题。

赵筱侠,女,1982年5月生,中共党员,中国近现代史纲要教研室代理主任,博士,副教授。

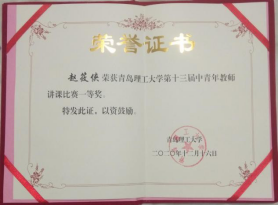

主讲《中国近现代史纲要》等课程,多次参加教学比赛获得山东省首届全省学校思政课教学比赛特等奖(2020年11月),青岛理工大学第十三届中青年教师讲课比赛一等奖(2020年12月)。主要研究方向为中国社会史、中国当代水利史。

安晓辉,男,1980年11月生,中共党员,硕士,讲师。

安晓辉,男,1980年11月生,中共党员,硕士,讲师。

主讲《中国近现代史纲要》《形势与政策》等课程。曾获山东省大学生暑期社会实践优秀指导教师,青岛市思政课教学比赛三等奖,校思想政治理论课教学比赛一等奖,校信息化教学比赛二等奖,参与山东省思政金课建设。曾获校优秀共产党员、优秀班主任、先进工作者等荣誉称号,主要从事中国历史及马克思主义理论相关研究。

马琰琰,女,1987年12月生,中共预备党员,硕士,讲师。

主讲《中国近现代史纲要》课程。荣获青岛理工大学第十三届中青年教师信息化教学比赛团队二等奖。主要研究方向为近代中国高等教育史、近代基督教史、近代女性社会史

刘金德,男,1981年生,中共党员,博士,讲师,院长助理,兼任中国人类学民族学研究会满学专业委员会理事、山东省历史学会会员、 青岛市历史学会理事。

刘金德,男,1981年生,中共党员,博士,讲师,院长助理,兼任中国人类学民族学研究会满学专业委员会理事、山东省历史学会会员、 青岛市历史学会理事。

主讲《中国近现代史纲要》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》《中国古代史》等课程。获青岛理工大学第十三届中青年教师信息化教学比赛二

等奖(2020年)、青岛理工大学中青年教师

讲课比赛优秀奖(2019年)、第三届青岛理工大学思想政治理论课教学比赛一等奖(2018年)、第一届青年教师教学比赛暨学校第十一届中青年教师教学选拔赛二等奖(2018年)、山东省高校人文优秀成果社科二等奖(2020年)、青岛市第三十四届社科优秀成果二等奖(2020年)、山东省高校思想政治教育优秀成果三等奖(2019年)、青岛市工会优秀理论调研文章三等奖(2019年)、青岛市社会科学优秀成果新秀奖(2016年)、青岛高校思想政治教育研究会优秀成果二等奖(2016年);获2016年获评校先进工作者荣誉称号。主要从事中国历史及马克思主义理论相关研究。

二、课程目标

《中国近现代史纲要》是全国普通高等院校在校本科生必修的一门思想政治理论课,是对大学生进行马克思主义基本理论和思想政治教育的主渠道与主阵地。通过本课程的学习,帮助学生了解国史、国情,深刻领会历史和人民是怎样选择了马克思主义,选择了中国共产党,选择了社会主义道路,选择了改革开放。

本课程教学的总体目标是:培养学生的历史意识和历史思维能力,使学生能够对历史资料、历史现象、历史人物进行正确的分析和评价;对历史发展过程及规律做出正确的认识,把握并对未来做出科学的预测。从而使当代大学生能够运用历史、客观、全面的方法分析和评价历史问题,深刻理解和领悟社会现实,把握中国社会及自身未来的发展方向。

三、课程特色与创新

本课程本着“‘纲’‘要’统一、协同体系”的理念,从课程体系设置、教师素质提升、教学方法改革、组织管理等多维度全方位开展课程建设,打造出独到的课程特色——“四化”教学法:课堂教学专题化、实践教学多样化、过程评价精准化、考核方式无纸化,得到了学生的欢迎和督导的肯定,教学效果好。

(一)多渠道更新课程体系

课程建设注重课程体系优化、课程内容更新。通过课程体系建设,实现了教师主导性和学生主体性的良性互动、理论教学与实践教学的有机衔接、线下教学与线上教学的相互补充;问题导向的教学模式激发教师主动深挖教材、深化教科研,并在与学生的互动中增进对新时代大学生的了解。学生及学校学院

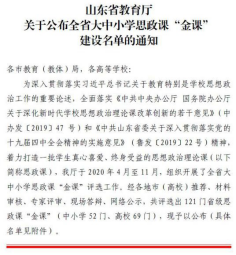

的教学督导对本课程的教学给予较高的评价。2020年,本课程入选山东省大中小学思政课“金课”

图片说明:本课程入选山东省大中小学思政课“金课”

(二)多途径提升教师素质

教研室注重全方面提升教师素质,通过集体备课、示范教学展示、教学竞赛、观摩听课等多种途径,教学团队成员探讨教学内容更新、切磋教学方法和教学技能,促进团队的取长补短、共同成长,实现了团队的整体提升。

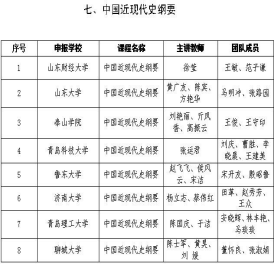

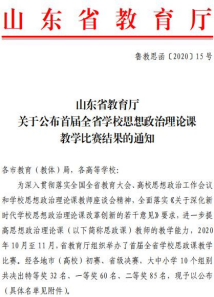

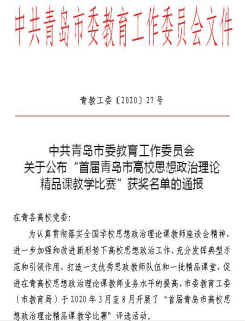

近几年,教学团队的教学成果丰富:陈国庆荣获首届青岛市十佳思政名师

(2018年);赵筱侠获得首届全省学校思政课教学比赛特等奖(2020年11月)、校第十三届中青年教师讲课比赛一等奖(2020年12月);安晓辉、马琰琰获校中青年教师信息化教学比赛团队二等奖(2020年12月);刘金德获校第十三届中青年教师信息化教学比赛二等奖(2020年)、校中青年教师讲课比赛优秀奖

(2019年)、校第三届思想政治理论课教学比赛一等奖(2018年)等奖项;林丰艳荣获首届青岛市高校思政理论精品课教学比赛一等奖(2020年6月)、青岛理工大学第十三届中青年教师教学比赛二等奖(2020年12月)、山东省首届思政短视频大赛优秀奖(2020年12月)等荣誉称号。

图片说明:赵筱侠老师教学获奖文件

图片说明:林丰艳老师教学获奖文件

(三)实践教学多样化

图片说明:教学团队成员校级教学比赛获奖证书

开展丰富多彩、形式多样的实践教学,实行思政课堂“走出去”。通过校园微电影、寻找家风家训、最美理工人或事、精读经典等多种形式的实践教学,突出了学生的教学主体地位,实现了教学内容与社会现实的密切联系,提升了思政课教学的实效性。

(四)评价过程精准化

改革期末考核的评价方式,秉着“及时”“精准”“互动”的教学特色,协同知识、能力、情感的理念,更加注重过程性评价,关心学习者发展的过程,侧重学生能力的培养与日常养成。

(五)考核方式无纸化

合理使用信息化教学方式和考核方式。从本学期开始,期末考试实现无纸化,学生通过“学习通”手机APP,即可进行线上考试,实现了“红色课程”的“绿色考核”,调动了学生学习积极性,降低了教师的劳动强度。

图片说明:高效、便捷、创新、绿色的无纸化考试

四、课程相关其他风采展示

图片说明:教研室活动——部分教师集体备课

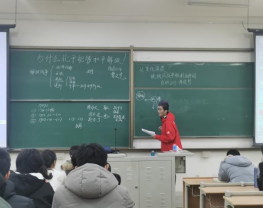

图片说明:赵筱侠、林丰艳两位老师进行示范教学展示

图片说明:赵筱侠老师参加教学比赛

图片说明:实践以学生为主体的课堂教学

图片说明:刘金德老师的专著2019 年 8 月由中国社会科学出版社出版

图片说明:服务社会——刘金德老师在企业和社区讲党课